Di Valentina Voto

In tre parole chi è Francesco Cataldo Verrina?

Eterno studente fuoricorso all’università della musica, sempre curioso come un bambino, felice di aver trasformato le sue passioni in un lavoro.

Quali sono i suoi primi ricordi della musica da bambino?

Ho cominciato a collezionare dischi a undici anni, all’inizio li compravo in società con mia sorella di due anni più grande, oggi ne ho diverse migliaia in vinile. A casa mia si ascoltava molto la radio e c’era sempre musica nell’aria. in TV i miei seguivano Sanremo e Canzonissima, e noi bambini scommettevamo sui possibili vincitori. Ricordo che mi regalarono un opuscolo dove c’erano delle mini-biografie di tanti personaggi della musica e dello spettacolo: quel mondo mi affascinava. Un giorno chiesi a mio padre di comprarmi un sassofono, ma tornò a casa con un’armonica a bocca, che per qualche tempo provai a suonare, ma con modesti risultati. Più avanti ho tentato con la chitarra, ma mi sono stufato presto, mentre qualche anno più tardi ho imparato a suonare da autodidatta le tastiere ed il pianoforte. Devo la mia passione per i dischi ad uno zio materno che ne possedeva a centinaia. Nella sua collezione c’era di tutto: da Frank Sinatra a Little Tony, da Elvis Presley a Massimo Ranieri, dai Bee Gees a Bruno Martino, da Otis Redding a Celentano.

Intorno ai tredici anni, lo zio mi lasciò usare anche il giradischi, e quella fu una svolta: prima di fare i compiti passavo lunghe ore ad ascoltare musica. Tra i mie preferiti c’erano gli Osibisa, gli Earth, Wind & Fire, i Funkedelic, i Temptations e i Rose Royce, prodotti da Norman Whitfield (genio della Motown). Il mio destino afrologico sembrava già segnato. Da quindicenne, tranne i Rolling Stones, detestavo quasi tutti i gruppi inglesi e, presto, i mie preferiti divennero James Brown, Joe Tex e i primi Kool & The Gang (quasi completamente strumentali). Il primo vero jazzista che ho ascoltato inconsapevolmente fu Sonny Rollins. Quando nella seconda metà degli anni Settanta venne liberalizzato l’etere, non mi fu difficile entrare nello staff di una radio. In quel periodo sapevo di musica e dischi più tanta gente adulta che bazzicava l’emittente, soprattutto perché, sin dai primi anni del liceo, avevo cominciato ad acquistare regolarmente alcune riviste molto amate dai giovani, come Ciao 2001, Rockstar e Nuovo Sound. Dalla mia parte, dono di natura, possedevo anche un buon timbro di voce ed una veloce parlantina, indispensabile per il DJ radiofonico dell’epoca.

Come è arrivato al jazz? Come nasce il suo amore per il jazz?

Ci sono arrivato per vie traverse. Mi ero iscritto alla Facoltà di Medicina, dove ho fatto otto esami, ma quegli studi non mi entusiasmavano, ero troppo assorbito dalla radio e dalla musica, quindi mi sono trasferito alla facoltà di Lettere Moderne. Così, al jazz mi sono avvicinato dopo aver chiesto una tesi ad Antropologia Culturale sulla musica e la cultura afroamericana. Inizialmente la mie passioni erano l’R&B e derivati (funk, soul, rap, disco), fino a quando non mi sono innamorato della Fusion e dei Weather Report. Da lì, è stato facile procedere a ritroso e mettermi a studiare, e sottolineo studiare, il jazz in tutte le sue espressioni, prendendo lezioni di armonia e di analisi musicologica da un professore in pensione. Vivendo a Perugia, grazie ad Umbria Jazz, ho avuto la possibilità di vedere concerti importanti, a volte di portare in radio, personaggi di un certo rilievo. Ricordo in particolare George Benson che ho intervistato grazie a Franco Fayenz ed un incontro favorito da Alberto Alberti con Joe Henderson ed altri artisti che gravitavano intorno alla Red Records. Nel 1983 ho cominciato a collaborare come critico musicale con il Corriere dell’Umbria. Scrivevo articoli su Bruce Springsteen, i Duran Duran, Elvis Costello, gli Style Council, Phil Collins, Ian Dury e roba simile.

Quali sono i motivi che l’hanno spinta a occuparsi di critica musicale?

Con tutta franchezza, rispettando l’assioma che «se uno nella vita non riesce a fare il musicista, o fa il disc-jockey o il critico musicale», ed io ho fatto l’uno e l’altro. Sinceramente, perché mi resi subito conto che la musica riuscivo a «suonarla» meglio con le parole, sia attraverso la scrittura, che nei programmi radiofonici.

In quali vesti si trova meglio: critico, musicologo, DJ, saggista o altro?

In questa fase della mia vita, amo molto scrivere, e dopo essermi garantito un salda posizione economica, lavorando nel mondo della comunicazione a 360°, ho fatto anche il ghost writer, oltre che il copy-writer, oggi ho molto tempo e, quindi, scrivo tanto al limite della grafomania. Amo la saggistica, ma soprattutto fare le recensioni. Sono mediante «buono» soprattutto con i giovani, ma sono rimasto uno dei pochi a fare qualche stroncatura che rivolgo soprattutto ai dischi dei potenti, dei patriarchi e degli intoccabili. Resto fermamente convinto che i critici, i docenti o gli organizzatori di concerti e di eventi non debbano avere rapporti di amicizia troppo stretti e di sudditanza nei confronti delle nomenclature musicali. Lo trovo squallidamente poco professionale. Talvolta si ha l’impressione che si faccia troppa comunella. In Italia si sono creati dei sistemi feudali, specie in ambito jazzistico: feudatari, vassalli, valvassori e valvassini, uomini, mezzi uomini, ruffiani e quaquaraquà.

In quanto saggista ed esperto non solo di jazz ma anche di soul, funk e disco-music, quali sono i libri di cui va più orgoglioso?

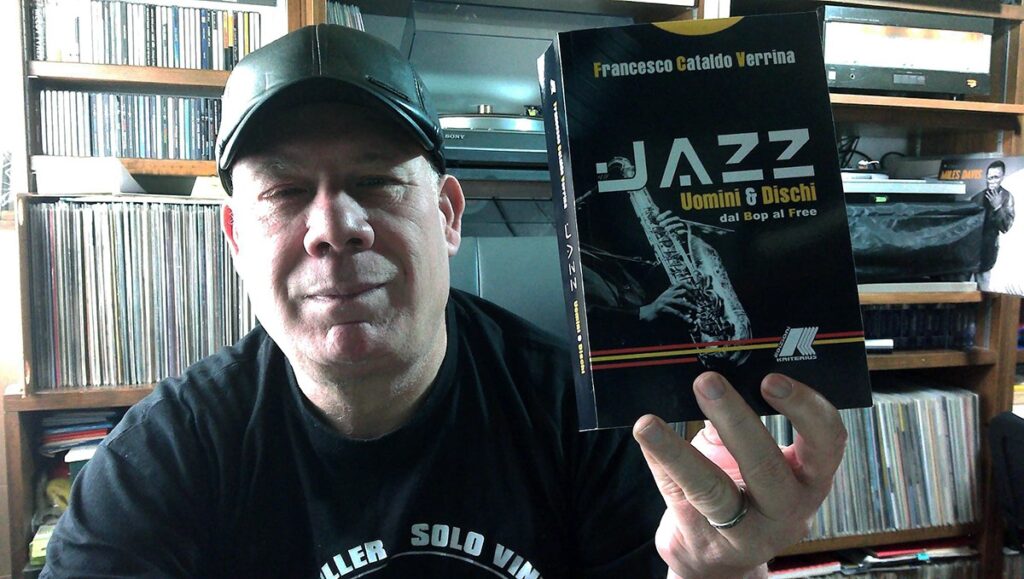

Le mie monografie sono quasi degli instant book, che demoliscono l’aura paludosa che ammanta certe pubblicazioni, non intendono innescare il dibattito fra «saputoni e saputelli». Magari avrei potuto curarli meglio, nonostante i buoni feedback da parte dei lettori. Considera che mentre pubblico un libro, sto già sviluppando altri due argomenti. Da poco è uscito un mio libro su Chet Baker, m sto ancora promuovendo quello su Lee Morgan. Banalmente, sono sempre attratto dalle ultime tematiche o dall’artista su cui sto lavorando. Comunque, «Jazz Uomini & Dischi / dal Bop al Free», «Impulso Jazz», «Blue Note Quotacento+» e «Free Jazz – Dischi , Anarchia e Libertà» mi hanno dato belle soddisfazioni. Fuori dal contesto jazzistico, «Italo Disco Story», arrivato alla quinta edizione, che tradotto in spagnolo ed inglese, ha venduto in undici anni oltre venticinquemila copie in tutto il mondo. Per un libro di nicchia è un risultato sorprendente.

Il libro cartaceo, come medium, ha ancora una sua ragion d’essere dell’era digitale? Qual è, a suo parere?

Sicuramente, sono due mondi diversi come il vinile e la liquida. Il libro è un prodotto finito, bello o brutto che sia, è sempre minimamente esaustivo sull’argomento: in rete l’informazione è frammentaria. Se ti riferisci ai libri elettronici , tipo Kindle, io non riesco a leggerli, ma per fortuna non sono l’unico. Dirò una cosa banalissima: il libro cartaceo ha un suo fascino, un suo odore, il metodo di fruizione è diverso, è più personale, più intimo. Ritengo che non morirà mai.

Molti dei suoi libri si rivolgono al semplice appassionato, pur risultando di interesse anche per l’addetto ai lavori. Quanto è importante la divulgazione, soprattutto in ambito jazzistico? E cosa vuol dire saper divulgare il jazz?

Divulgare il jazz significa sentirsi dire da qualcuno: leggendo un tuo libro o una tua recensione, mi sono deciso ad acquistare quei dischi, ad approfondire l’argomento o quel dato artista. E lo dico senza tema di smentita: a me succede quasi giornalmente. Ho sempre detto, anche pubblicamente, che in Italia mi sento il «tribuno della plebe» del jazz. Una delle cose più belle che ho letto su qualche recensione dei miei libri, è una roba tipo: il vantaggio di Verrina è che i suoi libri sono rispettosi del lettore e si capisce quello che c’è scritto. Sai, gli intellettuali parlano sempre fra di loro, ed ogni tanto con Dio. Da uomo di comunicazione, ho imparato che per «sedurre» un lettore o un «cliente» (ho scritto anche quattro libri sulla pubblicità ed il Marketing), devi dimostrare o almeno dare l’impressione che tu ne sappia più di lui (autorevolezza della fonte), ma non devi mai umiliarlo facendolo sentire ignorante, inadatto o confondergli le idee. In Italia spesso vige «l’autorità della fonte», specie negli ambienti accademici, che è ben altra cosa. Il discorso sarebbe alquanto lungo.

Per lei ha ancora un senso oggi la parola ‘jazz’?

Per me ha senso, significato, forma e sostanza. Coloro per i quali ha poco senso, è perché ne sanno poco. Ho conosciuto cattedratici con carenze conoscitive a livello discografico da far paura. Basta guardare quello che accade in giro. Alcuni parrucconi o conferenzieri a cottimo friggono e rifriggono sempre gli stessi argomenti, perché incapaci di uscire da una specie di zona comfort, che diventa una zona d’ombra per la divulgazione del jazz. In quanto a quei musicisti, i quali sostengono che il jazz possa essere qualsiasi cosa o di tutto e di più o il contrario di tutto, in genere non sono capaci di districarsi agilmente all’interno di certe strutture armoniche, quindi prendono scorciatoie. Il mio test è sempre quello di chiedere loro di suonare, o perché non suonino Eric Dolphy o Charles Mingus. Solitamente, capitolano sotto i colpi della loro insipienza. Ho conosciuto pianisti diplomati, considerati sperimentatori, che non conoscevano una riga di Monk. Ultimamente mi è capitato un giovane virgulto, ignaro dell’esistenza di Brubeck, che è il festivalbar del jazz. Quando gli ho parlato di Tristano, c’è mancato poco che mi rispondesse, Isotta. Battute a parte, il jazz nasce come musica di sintesi, ma ha delle regole e delle precise strutture formali e accordali che possono essere stravolte, ampliate, arricchite, ma non eluse. In tal caso non è jazz. Come avrebbe detto Charlie Parker: «il jazz è una cosa seria».

Si può parlare di jazz italiano? Esiste per lei qualcosa di definibile come jazz italiano e jazz europeo?

Possiamo parlare di tango tedesco, di flamenco greco, di tarantella svizzera di bossa nova ungherese? No di certo! Il jazz è americano, soprattutto afroamericano. Un patrimonio a disposizione dell’umanità intera. Si può parlare di jazz suonato in Italia, in Europa ed in qualsiasi altro posto, ma nulla più. Credo che una delle espressioni più infelici, che a volte per convenienza editoriale ho usato anch’io, sia «jazz mediterraneo».

Cosa distingue l’approccio al jazz di americani e afroamericani da quello di noi europei?

Il jazz americano o afroamericano nasce e si sviluppa all’interno di un preciso contesto sociale, economico, multirazziale e di un particolare humus ambientale. Quello europeo è un fenomeno derivativo, quando non imitativo. Dirò di più: esiste la cosiddetta «cittadinanza del jazz» che, per ius soli, appartiene agli Americani tout-court. Art Pepper, il più grande contraltista bianco del dopoguerra, ma dotato di una profonda blackness, sosteneva che gli Afroamericani avessero una doppia cittadinanza del jazz. Ne parlo molto diffusamente in alcuni miei libri.

Molti ormai gridano alla morte della musica impegnata e/o sperimentale… ma esiste ancora la politica e/o l’avanguardia nel jazz statunitense e in quello europeo?

Il termine avanguardia è un termine europeo alquanto obsoleto. Nell’ambito della cultura jazz afroamericana c’è sempre evoluzione, un lineage ed un sistema di vasi comunicanti che lega tutti i figli legittimi ed illegittimi del blues, jazz compreso. Oggi, in America la punta più elevata è la cosiddetta BAM, nonché la confluenza di fermenti che provengono dalle nuove diaspore: asiatica, ispanica ed africana. La scena inglese sembra molto in fermento, muovendosi però su una linea di confine che talvolta si allontana parecchio dal jazz. In Italia, a netto dei vecchi marpioni che suonano sempre le stesse cose con formazioni cangianti alla bisogna, vedo solo tanti giovani insicuri che lesinano qualche serata a rimborso spese nei jazz club di provincia.

Come è essere un critico musicale oggi? Perché oggi la critica non è più quella militante o combattiva di una volta? E perché non esistono più le solenni stroncature?

Ci sono strumenti culturali, storici e linguistici che possono distinguere colui che copia i comunicati stampa da un critico vero che ascolta ed analizza i dischi, essendo in possesso di una sua visione delle cose. Quando un critico, o sedicente tale, specie su certe testate importanti, non sa recensire un disco dal punto di vista tecnico ed emozionale, se la cava con un’intervista all’artista di turno con domande compiacenti. L’espressione militante mi sa tanto di schieramento politico anni Settanta, di quella sinistra che ha fatto più danni della grandine. Oggi certa critica, specie quella delle tigri di carta, è piuttosto militante ed ammiccante in senso amichettistico-nepotistico. Come dicevo prima, io le stroncature le faccio, quando è il caso.

Non so se siano come quelle di una volta: ricordo che una tempo ero più pungente ed ironico. Sono convinto che per fare le stroncature o prendere delle posizioni, specie nei confronti dei potenti, bisogna essere indipendenti, anche economicamente e lavorativamente, tanto da non poter subire ricatti. Personalmente, lo sono. Vedi, in Italia, a qualsiasi livello, gli artisti veri si contano sulla punta delle dita; per contro esiste una pletora di vanesi-egocentrici, che non solo non accettano critiche, ma cercano solo adulatori, portaborse e giannizzeri. Un buon critico, o comunque un critico dotato di attributi, non è mai sottomesso, deve essere sempre un po’ bastian contrario e stare lontano dalle lusinghe potenti. Il concetto di critica deriva dal greco kritikḗ (tékhne), arte del giudicare e del distinguere, ma soprattutto del distinguersi dagli adulatori.

Il jazz deve parlare, attraverso i suoni, di temi sociali, politici, ambientali, filosofici?

Il jazz, per me che sono afrocentrico, dovrebbe essere anti-sistema a prescindere. Il jazz parla più di altre musiche, pur non usando quasi mai il testo scritto, almeno nella nostra epoca. Può (potrebbe) veicolare concetti politici, filosofici, ambientali, ma ci vorrebbero determinate condizioni anche di disagio sociale, di lotta, di rivendicazione. Ve li immaginate i maggiorenti del jazz italiano che fanno la questua agli enti ed ai ministeri per avere soldi e finanziamenti, fare la lotta al governo e alle amministrazioni, avendo a cuore i problemi del popolo.

Come vive lei il jazz in Italia, anche in rapporto alle sue esperienze sul territorio?

Il fermento c’è e tanti giovani studiano jazz nei conservatori. Risulta, pero, estremamente difficile vivere di musica. I ragazzi provenienti da famiglie agiate scelgono di andare a studiare in USA. Oggi va molto di moda anche l’Olanda, almeno per il jazz. In generale, ci sono pochi spazi adatti alle esibizioni di un combo jazz e pochissimi ingaggi per gli artisti locali. Al netto di qualche ristorante che s’inventa serate del tipo jazz e baccalà, fagioli con le cotiche o trippa e patate, gli eventi importanti sono già spartiti e ripartiti fra gli accoliti della solita consorterie d’interessi.

Cosa pensa lei dell’attuale situazione in cui versa la cultura italiana, di cui il jazz ovviamente fa parte da anni?

Cultura, in Italia è una parola che spaventa. Un ministro una volta disse che con la cultura non si mangia. Povero ignorante! Di cultura in Italia ce ne sarebbe «da vendere», ma basta pensare a chi fa il Ministro del Turismo o chi era fino a poco tempo fa il Ministro della Cultura. Le TV generaliste temono la parola cultura; in radio regna l’ignoranza ed il nulla mischiato al niente. Un italiano su dieci compra un libro all’anno e di solito lo usa come complemento d’arredo. Quando i ladri penetrano in casa di uno che possiede tanti libri, gli lasciano una busta piena di soldi per commiserazione. Ci sono regioni dove non sanno neppure che cosa sia il jazz, al netto di qualche snob o intellettuale della Magna Grecia.